[Startseite] → [Berichte] → [Drescher-Inlet]

[Startseite] → [Berichte] → [Drescher-Inlet]

Expedition ins Drescher-Inlet an der Ostküste des antarktischen Weddellmeers

Prolog

1. Training in den Alpen

2. Reise ins Eis

3. An der Atka-Bucht

4. Ankunft am Drescher-Inlet

5. Am ersten Tag

6. Neuer Tag, neues Glück

7. Der Sturm

8. Tauchgang ins Unbekannte

9. Der Heimweg

Epilog

Weiterführende Literatur

Prolog

Obwohl ich bereits mehrere Reisen in die antarktischen Gewässer des Weddellmeeres unternommen hatte, sollte diese ein ganz besonderes Erlebnis werden. Während ich das ROV (Remotely Operated Vehicle) zuvor von einem Schiff aus eingesetzt hatte, war unser Ziel im Dezember 2015 das mächtige Riiser-Larsen-Schelfeis an der Ostküste des Weddellmeeres. Der Plan: ein Lager für vier Personen errichten und unserm Forschungsvorhaben einen Monat lang vom Eis aus nachgehen. Trotz einiger Erfahrung mit der Organisation, der Koordination und dem Lagerleben, stellte mich dieses Projekt jedoch vor besondere Herausforderungen. Wir verbrachten mehr als ein Jahr mit den Vorbereitungen, der Beschaffung und dem Bau der erforderlichen Ausrüstung, der Erledigung aller notwendigen Formalitäten, den medizinischen Eignungstests und der mentalen und physischen Vorbereitung auf die Strapazen der Reise. Schließlich wurden wir in einer Eiswüste abgesetzt und befanden uns nicht einmal auf festem Boden, sondern schwammen auf Wasser, das etwa minus zwei Grad kalt war. Das ist so kalt, dass schon ein Sturz ins nasse Blau zu einem Schock und sofortigem Herzstillstand führen kann. Um uns auf die Widrigkeiten und alle Eventualitäten der Reise vorzubereiten, mussten wir einen Vorbereitungskurs in den österreichischen Alpen absolvieren.

1. Training in den Alpen

Dann kam der Tag, an dem wir nach Österreich aufbrachen. Zuerst fuhren wir mit dem Zug nach Innsbruck und dann mit dem Bus hinauf in die Berge. Nach einer Nacht in Obergurgel und einem schnellen Frühstück im Hotel, ging es zu Fuß weiter in die Hochalpen. Anfangs noch von der Zivilisation und den vom Charme der Bergbauern geprägten Weiden, änderte sich die Landschaft nach einiger Zeit und ging in eine dicht bewachsene, von Bäumen dominierte Buschlandschaft über. Wir passierten eine Vielfalt an duftenden Pflanzen, bunten Blüten und lauschten den Geräuschen der Bewohner dieser Idylle.

Blick ins Obergurgler Tal. Bild: Horst Bornemann

Nach ein paar Stunden verließen wir die schattigen Bergwälder und überquerten die Vegetationsgrenze, über die wir in eine völlig andere Welt gelangten. Eine wie mit dem Lineal gezogene Linie trennt hier Lothlórien von der zerklüfteten, schattenlosen Steinwüste Mordors, die nur von spärlichen, grün schimmernden Grasflächen durchbrochen wird. Damit erweiterte sich allerdings der visuelle Horizont und gab den Blick frei auf das Tal und die weiß gezuckerten Bergkämme. Als Freund der Berge, der in einer der flachsten Regionen unseres Landes lebt, bin ich immer wieder überwältigt von der dreidimensionalen, liliputanischen Modelllandschaft, die sich dem Betrachter aus der Vogelperspektive offenbart. Unser erster Zwischenstopp, die Langtalereckhütte auf halber Höhe zum Gletscher, bot uns eine Unterkunft und leckeres, hausgemachtes Essen aus größtenteils selbst erzeugten Produkten. Der Tag war noch nicht zu Ende und es blieb noch genügend Zeit, um mit ein wenig Theorie und einem Klettertraining im Abseilen und Sichern zu beginnen, bevor wir uns nach einem anstrengenden Start zur Nachtruhe begaben. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen, das keineswegs weniger schmackhaft war als die herzhafte Mahlzeit am Vortag, machten wir uns auf zum nächsten Abschnitt unserer Bergbesteigung. Die anfänglich grünen Flächen verblassten mit der Zeit und wurden durch Grauschattierungen abgelöst. Ab hier war nur noch sehr spärliches Leben möglich. Die Sonne brannte unbarmherzig von oben herab und schattige Plätze waren rar gesät.

Blick hinauf zum Gurgler Ferner.

Nach einiger Zeit erreichten wir schließlich unser Ziel, das Hochwildehaus, eine kleine, aber sehr einladende Unterkunft in fast dreitausend Metern Höhe am Rande des Gurgler Ferners mit einem wundervollen Blick auf die Gletscherlandschaft. Das in die Jahre gekommene Gebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits mit diversen Hilfsmitteln abgestützt und machte einen charmant nostalgischen, aber leider auch etwas baufälligen Eindruck, was die Besitzer wohl zwangsläufig dazu veranlasste, dieses Domizil später aufzugeben.

Das Hochwildehaus auf der rechten Seite und das alte Zollhaus auf der linken Seite am Rande des Gurgler Ferners.

Hier sollte unsere eigentliche Ausbildung beginnen. Ohne viel Zeit verstreichen zu lassen, begannen wir unsere Übungen im Umgang mit Seilen, Karabinern, Eispickeln und Steigeisen, notwendige Fähigkeiten, um den Herausforderungen des Gletschers gewachsen zu sein.

Panoramablick über den Langtaler Ferner nach Süden und hinauf zum Annakogl (rechts). Der Blick aus rund dreitausend Metern Höhe reicht bis nach Italien.

Weil die Besitzer dieser Hütte die gleichen waren wie die der Langtalereckhütte weiter unten, war das Frühstück am nächsten Morgen genauso üppig und köstlich wie am Tag zuvor. Da die Zeit drängte, machten wir uns bereit, so schnell wie möglich aufzubrechen. Wie die sieben Zwerge in einer Reihe, zusammengebunden als Seilschaft, begaben wir uns zu unserem Trainingsort, einer Eiskante zum benachbarten Langtaler Ferner. Es war einer der wärmsten Tage seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen, obwohl alle schon ihre Jacken und Pullover ausgezogen hatten, kamen wir schnell ins Schwitzen. Das Wetter machte auch dem Eis unter unseren Füßen schwer zu schaffen, was sich in endlosen Rinnsalen und ausgedehnten Wasserflächen bemerkbar machte. Unter diesen Bedingungen würde der Gletscher wahrscheinlich nicht mehr lange durchhalten. Das machte unsere Situation auch nicht einfacher: Die geschmolzene Oberfläche war stellenweise spiegelglatt und nur unsere Steigeisen verhinderten, dass wir direkt wieder ins Tal befördert wurden. Den größten Respekt hatte ich vor den Sanduhren, kegelförmigen Löchern im Eis, in denen das Wasser wie in einem Abfluss in der Tiefe des Gletschers verschwand. Allein die Vorstellung, in einem solchen Loch zu verschwinden und wie ein Korken in einem Flaschenhals stecken zu bleiben, verursachte ein mulmiges Gefühl in meiner Magengegend. Angekommen und eine Brotzeit später, begannen unsere Vorbereitungen für den Ernstfall. Unter Anderem lernten wir, wie man einen Toten vergräbt. Was selbstverständlich nicht wörtlich gemeint war, es handelt sich stattdessen um eine Sicherungstechnik, bei der ein Eispickel im Schnee vergraben wird und so die letzte Sicherung in der Rettungskette bildet. Mit diesem Netz und doppeltem Boden wurden wir in die hohe Kunst der Gletscherspaltenbergung eingewiesen. So wechselten wir nach und nach die Reihenfolge unserer Seilschaft und ließen die jeweilige Pole-Position auf den Abgrund los, bis sie in der Tiefe verschwand, meist mit einem markerschütternden Schrei, dem alle nachfolgenden Kollegen nachgerissen wurden und wie ein Wollfaden, der aus einem Kleidungsstück gezogen wird, Schlinge für Schlinge auftrennte. Die Vorgehensweise in einem solchen Fall erfordert tatsächlich einige Erfahrung, alles geht so schnell, dass Nachdenken schon viel zu lange dauert. Die Beine nach vorne werfen und in den Schnee bohren, immer in der Hoffnung, nicht nach vorne überzukippen. Dass dabei alle an einem Strang ziehen müssen, ist wohl überflüssig zu erwähnen, denn es gibt keine andere Wahl. Sobald die Bewegung aus der raketenartigen Beschleunigung zum Stillstand gekommen ist, muss der besagte Tote am Ende der Kette begraben werden, um das Team zu sichern und durchatmen zu lassen. Der Vordermann, der sich noch an der Oberfläche befindet - hoffentlich die Nummer zwei in der Reihe, sonst wird es ohnehin kritisch - kann sich nun mit einer geschickten Umspanntechnik von der Kette befreien und ein Rettungssystem einrichten. Das ist eine Art Flaschenzug, der aus Seilen, Schlingen und Karabinern zusammengesetzt ist. Wie die Rettung durchgeführt wird, hängt von der körperlichen Verfassung der gestürzten Person ab, die noch am Seil hängt. Ist die Person ansprechbar und in der Lage, aktiv mitzuarbeiten, beginnt sofort der anstrengende Akt der Rettung. Hier wird noch einmal deutlich, welche Wirkung potentielle Energie auf unser Leben hat. Ist dies nicht der Fall, wird die Aufgabe durch die Rettung einer verletzten oder bewusstlosen Person erschwert. Um den Körper, der wie ein nasser Sack am Ende des Seils hängt, zu bergen, muss sich Nummer zwei erst einmal abseilen, erste Hilfe leisten und die Rettung vorbereiten. Das macht es für die übrigen Mitglieder der Seilschaft nicht einfacher, aber zum Glück setzt der menschliche Körper in solchen Extremsituationen ungeahnte Kräfte frei. Nachdem wir ein paar Szenarien durchgespielt hatten und unsere Kräfte ziemlich am Ende waren, machten wir uns schließlich auf den Heimweg zum Hochwildehaus.

Die ungewöhnlichen Wetterbedingungen hielten bis in die Nacht hinein an, ich hätte es fast als Jahrhundertereignis bezeichnet. Ein sternenklarer Himmel und der Vollmond tauchten den Gletscher in helles Mondlicht, dabei war es mit 15°C auch noch ungewöhnlich warm. Es bedurfte wirklich keiner großen Überredungskunst, um unseren Ausbilder davon zu überzeugen, dass dies die perfekte Gelegenheit für eine nächtliche Besteigung des über 3300 Meter hohen Gipfels des Annakogels am Rande des Gletschers war. Leider, und das bedauere ich bis heute, war ein solches Unterfangen in diesem Rahmen nicht möglich. Das gehört definitiv in meine Top 10 Liste der Dinge, die ich hätte tun sollen und nicht getan habe...

Der Annakogl mit über 3300 Meter Höhe. Bild: Horst Bornemann

Bevor wir am nächsten Tag den Abstieg ins Tal antraten, nahmen wir die Überlebensausrüstung unter die Lupe, denn die gehört zu jeder Unternehmung ins ewige Eis der Antarktis.

2. Reise ins Eis

Ein paar Monate später waren alle Vorbereitungen für unsere Kampagne abgeschlossen. Die Fracht war bereits an die Polarstern geliefert worden und befand sich auf dem Weg nach Süden, wir hatten alle medizinischen Eignungstests bestanden, waren mit Polarausrüstung ausgestattet und mental auf unsere Reise vorbereitet. Ein leicht mulmiges Gefühl überkam mich, als uns - natürlich rein prophylaktisch - geraten wurde, ein Testament zu verfassen. Das unterstrich bei aller Euphorie die Risiken, die mit dieser Reise verbunden waren. Doch die damit einhergehenden Zweifel verflüchtigten sich schnell und gingen in der Vorfreude auf unser Abenteuer unter. Nach einem kurzen Zwischenstopp in München war die erste Etappe unserer langen Reise das sonnige und warme Kapstadt an der Südspitze Afrikas.

Kapstadt mit Blick über die Waterfront, die Hafenpromenade und das Wahrzeichen der Stadt, den Tafelberg.

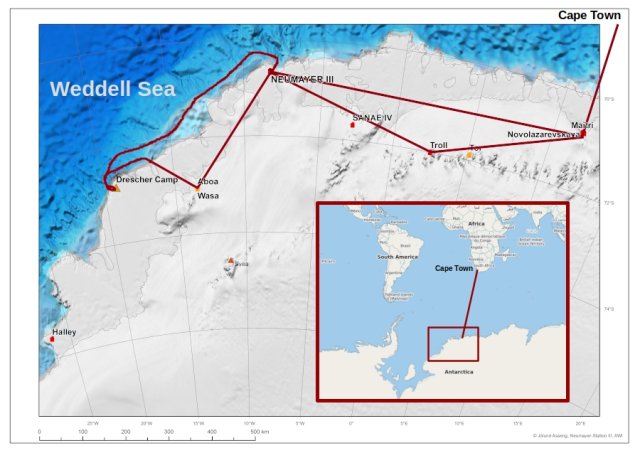

Da die Arbeit in der Antarktis nur im Südsommer möglich ist, brachen wir im Dezember 2015 auf und erreichten die letzte Spitze des Festlands im Hochsommer. Bis jetzt unterschied sich die Reise nicht von anderen Expeditionen, doch fortan sollte alles anders werden. Während in den zivilisierten Regionen der Welt das Wetter noch gut vorhersehbar ist und Flugzeuge und Flughäfen mit einer Vielzahl von technischen Systemen ausgestattet sind, die das Fliegen und vor allem das Landen auch bei widrigen Wetterverhältnissen ermöglichen, ist das in der Antarktis ganz anders. Der Zeitplan ist dort stark von den Launen der Natur abhängig und kann schnell aus dem Ruder laufen. Man sollte daher immer genügend Zeit einplanen, um unangenehme Überraschungen bei den Anschlussmöglichkeiten zu vermeiden. Unser Reiseplan sah vor, mit dem Flugzeug von Kapstadt nach Novolazarevskaya, dem Drehkreuz an der antarktischen Küste, zu fliegen. Von dort sollten wir mit dem Flugzeug weiter zur Antarktisstation Neumayer III gelangen, wo wir vom Forschungsschiff Polarstern abgeholt und schließlich am Drescher-Inlet abgesetzt werden sollten. Doch zunächst verbrachten wir einige Tage in Kapstadt, wo wir genügend Zeit hatten, die Weiterreise zu organisieren und vorzubereiten.

Übersichtskarte basierend auf der IBCSO v1 (International Bathymetric Chart of the Southern Ocean) und Open Street Map. Die rote Linie zeigt die Reiseroute von Kapstadt über Novolazarevskaya, Neumayer III ins Drescher Inlet und zurück über Aboa, Neumayer III, Troll, Novolazarevskaya nach Kapstadt.

Es war schon etwas seltsam, auf der Anzeigetafel des Flughafens zwischen all den Städten, die von Kapstadt aus angeflogen werden, Antarctica zu lesen. Unser Flugzeug, eine russische Iljuschin, die Volga Dnepr, wartete bereits auf dem Flugfeld. Das imposante Transportflugzeug hat die Tragflächen mit den vier beeindruckenden Triebwerken über dem Frachtraum - Moment, Frachtraum? Bis zu diesem Augenblick war mir nicht klar, worauf ich mich eigentlich eingelassen hatte. Zu meiner Beruhigung gab es dann doch wenigstens Sitze. Ich hatte mir schon einen Flug bildlich vorgestellt, bei dem ich irgendwo zwischen den Frachtstücken festgezurrt werden würde. Auch die mit Spanngurten festgeschnallten Dixi-Klos hinter uns ließen mich ein wenig schmunzeln. Es gab keine Fenster, nur Gang- oder Mittelsitze, aber immerhin einen großen Bildschirm, der das Bild einer Kamera mit Pilotenblick nach vorne zeigte. Ich verstehe die Angst, einheimische Pflanzen ins Ausland zu importieren, sodass wir alle vor dem Einsteigen eine Kneippkur in einer undefinierbaren rosafarbenen Flüssigkeit machen mussten, aber mal ehrlich, wenn es möglich wäre, Äpfel aus den Samen in meinem Schuhprofil in der Antarktis züchten zu könnte, hätte ich eine lukrative Geschäftsidee. Während mich das nur zum Nachdenken anregte, war ich über eine ganz andere Tatsache ein wenig erschrocken. Wir waren tatsächlich die einzigen Menschen an Bord, die einen Arbeitsauftrag hatten. Der miserable Fußabdruck, den wir hinterließen, machte mir schon genug Schuldgefühle, aber die anderen etwa zweihundert Passagiere waren Touristen auf einem Kurztrip für ein oder zwei Tage ins Eis. Wenn wir so weitermachen, glaube ich nicht, dass wir eine gute Chance für die Zukunft haben. Doch die Tatsache, dass wir im Frachtraum eines Transportflugzeugs über das Südpolarmeer flogen und auf einer riesigen Eisfläche landen würden, lenkte meine Konzentration sofort wieder auf unser Abenteuer. Uns stand ein sechsstündiger Flug direkt nach Süden bevor, der im Falle eines Unfalls wahrscheinlich keine Überlebenschance für Besatzung und Passagiere bieten würde. Ab dem Südpolarkreis sinken die Wassertemperaturen unter null Grad Celsius, was bei den meisten Menschen einen Kälteschock und einem damit verbunden Herzstillstand auslöst, sobald sie ins kalte Wasser eintauchen. Außerdem ist ist von schneller Hilfe dort unten erst gar nicht die Rede. Immerhin ersparte uns der widrige Flug eine zehntägige Schiffsreise durch die rauesten Gewässer der Welt. Ich selbst habe schon mehrere dieser Überfahrten miterlebt. Der Höhepunkt war sicherlich ein Tiefdruckgebiet mit weniger als neunhundert Hektopascal, das zu Windgeschwindigkeiten von über einhundertvierzig Kilometern pro Stunde führte. Das ist jenseits der Beaufort-Skala zwölf und bringt Wellen von über zehn Metern mit sich. Im Klartext hätte die alternative Schiffsreise also eine Woche Achterbahnfahrt ohne Notstopp bedeuten können. Darauf konnte ich gut verzichten.

Der Flug war recht ruhig, wir hatten bestes wolkenloses Wetter und bald kamen die ersten Eisberge in Sicht, die immer dicker wurden, bis sie schließlich mit der antarktischen Küste verschmolzen. Dann kam die Landebahn in Sicht - na ja, in Sicht ist noch milde ausgedrückt. Ein weißer Streifen auf weißem Grund, der sich nur durch eine leichte Schattierung von der restlichen Umgebung abhob, so, als ob man dem Eisbären gegen das Fell gestrichen hätte. Ich persönlich finde die Idee, ein mehrere hundert Tonnen schweres Flugzeug mit Rädern auf einer Eisfläche zu landen, sehr suspekt. Jeder, der schon einmal die Erfahrung mit vereisten Straßen gemacht hat, kann das sicherlich nachvollziehen. Aber unsere Piloten sind entweder große Draufgänger oder gewiefte Profis. Schließlich landeten sie den stählernen Vogel sicher auf der vereisten Piste und wir durften aufgrund unseres Sonderstatus als Wissenschaftler das Flugzeug vor allen Anderen verlassen. Der Gang von unseren Sitzen in der letzten Reihe, vorbei an den Menschenreihen, fügte meiner Freude über die sichere Landung noch ein wenig Euphorie und VIP-Feeling hinzu.

Novolazarevskaya ist das zentrale Drehkreuz in diesem Teil der Antarktis, vergleichbar mit London Heathrow in Westeuropa. Es gibt eine regelmäßige Hin- und Rückverbindung nach Kapstadt, während kleinere Flugzeuge die Weiterreise oder den Transport zu den verschiedensten Stationen übernehmen. Da hier nur auf Sicht und damit nur tagsüber geflogen werden kann, wird die aus unzähligen Containern bestehende Station nur im Sommer betrieben, denn nach Überschreiten des Polarkreises gelten hier die Regeln von Tag und Nacht im 24-Stunden-Rhythmus nicht mehr. Aufgrund der hervorragenden Wetterbedingungen, die sich hier schnell und unerwartet ändern können, wurden wir direkt zu unserem Anschlussflug nach Neumayer III gebracht. Ein Flug, der noch einmal drei Stunden dauern würde, und der sowohl vom Wetter beim Abflug als auch von den Bedingungen am Zielort abhing. Es war ein bisschen wie Lotto spielen, auch wenn in diesem Moment alles perfekt zu sein schien, konnte sich alles innerhalb der folgenden Flugzeit ändern. Denn ziehen in der Antarktis Wolken auf, was innerhalb von Minuten passieren kann, verwandelt sich das sonnige Eisidyll in eine graue Suppe ohne Kontraste, bis hin zum sogenannten Whiteout. Dann ist das Eis nicht mehr vom Himmel zu unterscheiden, der Horizont löst sich auf und man verliert schnell die Orientierung. Wenn dann auch noch Wind aufkommt, wird es noch schlimmer. Die lose auf der Oberfläche liegenden Schneeflocken können zu einem blizzardartigen Sturm aufgewirbelt werden, sodass es sich anfühlt, als ob eine riesige Schneekugel geschüttelt wird und man sich mittendrin befindet. Die Sicht kann sich dann auf wenige Meter reduzieren, und ohne Anhaltspunkte hat man keine Chance, auch nur den Unterschlupf zu sehen, der ein paar Schritte entfernt liegt. In einem solchen Fall bleibt nur die Möglichkeit, an Ort und Stelle zu bleiben und die Situation auszusitzen, wenn es nur nicht so kalt wäre. Fliegen, geschweige denn Landen, ist dann unmöglich, also mussten wir unser Gepäck schnell zu einer DC3 bringen und unsere Reise so schnell wie möglich fortsetzen. Kollegen saßen hier schon vier Wochen lang wegen eines solchen Wetterumschwungs fest.

Die DC3, ein altes Flugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, erlangte ihre Berühmtheit als Rosinenbomber durch ihre Einsätze im Rahmen der Luftbrücke nach Berlin. Nach einigen Nachrüstungen und umfangreichen Wartungsarbeiten sind einige dieser Flugzeuge auch heute noch im Einsatz. Es ist die weitgehend mechanische Technik, die mit wenigen Ausnahmen im Cockpit ihre Zuverlässigkeit unter den rauen Bedingungen in den Polarregionen gewährleistet. Es mag ein Zufall sein, dass ich bisher nur kanadische Besatzungen getroffen habe, die Flieger vom Typ DC3 jenseits des Polarkreises fliegen. Vermutlich sind die Kanadier den Umgang mit solchen Maschinen und die hohe Kunst der manuellen Flugschule aus ihrer arktischen Heimat gewohnt. Es dauerte nicht lange, bis wir wieder auf der Startbahn standen und die Flugfreigabe nach Neumayer III, unserem antarktischen Außenposten am Rande der Atka-Bucht an der nordöstlichen Spitze des Weddellmeeres, bekamen. Der Flug verlief ohne größere Schwierigkeiten, aber es zogen Wolken auf und trübten die Sicht. Noch kein Grund zur Beunruhigung, aber es war klar, dass der Kontrast zwischen Himmel und Eis merklich abnahm und die Landung irgendwann zum Blindekuhspiel werden würde. Entsprechend froh war ich, als wir endlich wieder Eis unter den Füßen hatten.

Landeanflug auf die deutsche Antarktisstation Neumayer III des Alfred-Wegener-Instituts am Rande der Atka-Bucht.

3. An der Atka-Bucht

Ein herzlicher Empfang erwartete uns, bevor wir zu unserer Unterkunft geführt wurden, die uns für die nächsten Tage Schutz bieten sollte. Da hier in den Sommermonaten viel los ist, Austausch und Übergabe der Stationsbesatzung, verschiedene Wissenschaftler, aber noch mehr Techniker, die meist mit der Wartung der Station beschäftigt sind, war die Unterkunft komplett belegt und wir bezogen eine kleine, raumstationähnliche Behausung im Freien. Es gab vier Schlafplätze, die man nur erreichen konnte, indem man über die Sitzecke in der Mitte kletterte, und einen kleinen Eingangsbereich, der gerade ausreichte, um sich umzudrehen. Im Jahr 2009 wurde die dritte Generation der Neumayer Station in den Dienst der deutschen Antarktisforschung unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts gestellt. Ihr derzeit einzigartiges Design ermöglicht es, sie über hydraulische Füße anzuheben. Mit dieser Technik kann sie sich von dem durch Niederschläge und Verwehungen angesammelten Schnee befreien, der sie sonst langsam aber sicher begraben würde. Die Station steht auf sechzehn Stempeln, die bei Bedarf um etwa einen Meter angehoben, mit Schnee und Eis unterfüttert werden und den Koloss schließlich synchron anheben können. Das verhindert zwar ein stetiges Absinken der Station, nicht aber ihr ständiges Abdriften mit dem fließenden Schelfeis, das sich mit etwa einem halben Meter pro Tag Richtung Küste bewegt. So hat sie ein unweigerliches Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn sie nach dreißig Jahren die Küste erreicht. Bis dahin wird die Station jedoch ganzjährig in Betrieb sein. Während im Sommer viel los ist, gibt es im Winter nur eine Besatzung aus neun Personen, die den antarktischen Außenposten durch den dunklen und kalten Winter bringt. Sie dient als Basis für verschiedene wissenschaftliche, aber auch nicht-wissenschaftliche Aufgaben. Geologen, Glaziologen, sowie Biologen kommen hierher, um ihre Feldforschung zu betreiben, die entweder in der unmittelbaren Umgebung der Station stattfindet, oder sie nutzen die Station als Basislager, von dem aus Expeditionen ins ewige Eis unternommen werden. Es gibt auch einige sehr interessante Kooperationsprojekte mit anderen Institutionen. Neben dem Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), das einen Gewächshauscontainer betreibt, in dem unter hermetisch abgeschlossenen Bedingungen, wie sie im Weltraum herrschen, Lebensmittel angebaut werden, gibt es auch weniger bekannte Projekte. Eine wichtige Aufgabe der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist die Überwachung des internationalen Abkommens zum Verzicht auf Atomwaffenversuche. Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst eine Außenstelle auf Neumayer III, die Daten für den Luft- und Schiffsverkehr in der Region bereitstellt.

Eigentlich sollten wir nur ein paar Tage auf der Neumayer-Station verbringen, bevor uns das Forschungsschiff Polarstern abholen und zu unserem Ziel - des Drescher-Inlets - bringen würde, aber dort unten lässt sich vieles nur vage planen. Nicht die Wetterbedingungen zwangen uns zu einer Pause, sondern die Eisverhältnisse. Zwar tauchte die Polarstern pünktlich vor der Küste der Atka-Bucht am Horizont auf, aber die ungewöhnlichen Meereisverhältnisse machten den Zugang zum Schelfeis unmöglich. Denn der Grund für den Zwischenstopp bei Neumayer war nicht nur, uns abzuholen, sondern vor allem, die Station zu versorgen. Normalerweise könnte die gesamte Prozedur auch vom Meereis aus durchgeführt werden, aber wie immer hatte das Ganze einen kleinen, aber entscheidenden Haken. Die Station wird unter anderem auch mit Treibstoff versorgt und die als umweltgefährdend deklarierte Flüssigkeit darf nur auf dem sicheren Schelfeis abgeladen werden. Da diese Energiequelle während des langen, kalten und dunklen Winters überlebenswichtig ist, musste eine Lösung her. Der erfahrene Kapitän der Polarstern brauchte nicht lange, um die Situation in den Griff zu bekommen. Er manövrierte das Schiff wie eine riesige Fräsmaschine in unaufhörlichen Kreisen und schabte mit jeder Umdrehung einen Teil des Eises von der Oberfläche. Es war ein kluger Plan, der funktionierte, aber es dauerte sehr lange, sodass sich unser Aufenthalt um etwa zehn Tage verlängerte. Wir waren besorgt, ob wir unter diesen Umständen unser Ziel überhaupt erreichen würden und begannen, einen Alternativplan auszuarbeiten. Dieser Plan sah vor, die wissenschaftlichen Arbeiten in die Atka-Bucht zu verlegen, und wir verbrachten die Tage damit, das Gebiet zu erkunden, um geeignete Stellen für unsere ROV-Einsätze zu finden und die Lieblingsplätze der Robben zu erkunden. Dabei hatten wir immer wieder die Gelegenheit, die unablässig kreisende Polarstern zu beobachten. Bei schönem Wetter erscheint die Szenerie so friedlich, eine strahlend weißes Idyll, das sich in der Nachtsonne, wenn sie am tiefsten über dem Horizont steht, in eine rosafarbene Kulisse aus vielfältigen Farbvariationen und langgezogenen Schatten verwandelt. Eine Vielzahl von Schauspielern tummelt sich auf der Bühne der Atka-Bucht, die im Halbkreis von einer etwa zehn Meter hohen Schelfeiswand umgeben ist. Überall dort, wo die Eisfläche durch Risse unterbrochen ist, haben Weddellrobben die Möglichkeit, das Wasser zu verlassen und sich in kleinen Gruppen zu versammeln, um im Schutz außerhalb des Wassers ihre Siesta zu halten, denn Gefahr besteht für die Tiere der Antarktis nur im Wasser. Unzählige Kaiser- und Adéliepinguine bilden unterschiedlich große Ansammlungen und bereichern die Gegend mit ihrem weithin hörbaren Geschnatter. Sie legen oft viele Kilometer zurück, um das Meer zu erreichen, denn an Land findet hier niemand Nahrung. Niedlich watschelnd oder auf dem Bauch rutschend bewegen sie sich in kleinen Gruppen auf unsichtbaren Pfaden. Der Himmel wird von Vögeln beherrscht, von denen die meisten wie wir nur Sommergäste sind und den kalten Kontinent im Winter verlassen.

Eine kleine Gruppe von Kaiserpinguinen, die auf dem Meereis entlang der Schelfeiswand in der Atka-Bucht unterwegs ist.

Das Meereis, das sich in der Bucht angesammelt hat, nimmt zum Meer hin an Dicke ab und endet schließlich am offenen Wasser, obwohl es noch so dick ist, dass ein Einbruch eher unwahrscheinlich erscheint. Die zahlreichen Risse im Eis hingegen bergen eine echte Gefahr. Wind, Gezeiten und Meeresströmungen drücken und ziehen an den mächtigen Schollen, und die Spalten öffnen und schließen sich tagsüber wie pulsierende Adern. An den Rändern kommt es hin und wieder zu Ablösungen, die einzelne Schollen mit der Strömung auf die Reise schicken. Wer sich unvorsichtig oder leichtsinnig zu weit hinauswagt, läuft Gefahr, nur ein One-Way-Ticket gekauft zu haben. Dies ist ein Grund, warum Ausflüge auf das Eis nur mit entsprechender Überlebensausrüstung, Funkgerät und Satellitentelefon erlaubt sind. Vor dem Verlassen der Station müssen die Aktivitäten genehmigt und gewissenhaft im Logbuch dokumentiert werden, einschließlich der voraussichtlichen Rückkehrzeit. Wenn jemand vergisst, sich zurückzumelden, oder die voraussichtliche Rückkehrzeit überschreitet, wird hier sofort der Alarm ausgelöst und es werden Suchmannschaften losgeschickt.

Wenn das Wetter schön ist, vergisst man leicht die Gefahren, die hier draußen lauern. Dank des riesigen Ozonlochs, das sich zudem direkt über dem Südpol befindet, brennt die Sonne erbarmungslos aus dem Zenit und wird fast vollständig auf der weißen Oberfläche reflektiert. Das überdimensionale Solarium ist nur mit Sonnenschutzfaktor 50+ zu ertragen, doch das Sonnenlicht erhellt nicht nur die Landschaft, sondern auch das eigene Gemüt. Die Atka-Bucht selbst ist nicht besonders tief, sodass es immer wieder vorkommt, dass vorbeiziehende Eisberge hier stranden. Einst Teil des scheinbar endlosen Schelfeises, brechen sie am Ende ihrer jahrtausendlangen Reise im unaufhörlichen Strom der Eismassen an der Küste ab und treiben mit den Meeresströmungen davon. Einige von ihnen kommen zurück, finden aber in diesen flachen Gewässern nicht genügend Tiefgang. Wenn sie nicht von den Gezeiten wieder losgerissen werden, umschließt sie das Meereis, wodurch sie zu kleinen Inseln werden, die anmutige Kontraste zu den sonst relativ tristen Eisflächen bilden. Nach etwa einer Woche hatten wir die Atka-Bucht ausgiebig erkundet und einen Alternativplan erstellt, falls wir unsere Reise nicht fortsetzen könnten. Aber das Glück war mit uns. Die Polarstern schaffte es schließlich bis zum Nordostanleger, einer Eiszunge am westlichen Ende der Bucht, woraufhin die Ladearbeiten sofort begannen. Jetzt hieß es schnell die Sachen zusammenpacken, auf einen der Pistenbullis springen und los ging es zur nächsten Etappe der Reise. Auf dem Eis und auf dem Schiff herrschte ein etwas verwirrendes Treiben, aber es schien koordiniert zu sein, und ehe wir uns versahen, waren wir Teil des großen Tauschhandels, der zwischen dem Versorgungsschiff aus dem hohen Norden und unserem Außenposten stattfand. Etwas beunruhigt über die Eisverhältnisse, die bereits zu der Verzögerung beim Anlegen geführt hatten, verließen wir den letzten Flecken Zivilisation und fuhren nach Süden, in das ewige Eis des Weddellmeeres.

Eigentlich sollte dieser Abschnitt unter eisfreien Bedingungen nicht länger als sechsunddreißig Stunden dauern, aber unsere Befürchtungen wurden leider übertroffen, obwohl der kritischste Punkt noch bevorstand. Ungünstige Westwinde drückten die Eismassen, die das Weddellmeer ganzjährig bedecken und im Sommer nur an wenigen Stellen aufbrechen, an die Ostküste und schlossen die großen Polynas, wie die vom Eis umgebenen offenen Wasserstellen genannt werden. Eigentlich ist das kein großes Problem, die Besatzung und das Schiff haben solche Situationen schon oft gemeistert, aber dieser Umstand verzögerte unsere Reise ein weiteres Mal. Aus den geplanten eineinhalb Tagen wurde am Ende eine Woche, in der wir uns den Weg durch dicke Eisfelder brechen mussten.

Die Polarstern auf dem Weg durchs Weddelmeer. Bild: Horst Bornemann

Manchmal ging es überhaupt nicht vorwärts, und das Schiff fuhr hin und her, um sich wie eine Robbe ein Eisloch freizuhalten, damit wir nicht komplett einfrieren. Der GPS-Track des Schiffes nahm dabei die bizarrsten Formen an. Da das Eis selbst mit den Gezeiten und der Strömung ständig driftet, entstand so ein Sägezahnmuster. Erst als Neptun uns wieder wohlgesonnen war, kamen wir voran. In der Zwischenzeit wurde unser Zeitplan immer enger und der Spielraum für die wissenschaftliche Arbeit schrumpfte stetig. Schließlich blieb uns nur noch ein Tag, um unsere gesamte Fracht in der Drescher-Inlet zu entladen, eine nervenaufreibende Prozedur von unzähligen Flügen mit zwei Hubschraubern, welche die rund zehn Tonnen Ausrüstung als Außenlast zu unserem Zielort etwa fünfzehn Kilometer landeinwärts fliegen würden. Bis zu diesem Zeitpunkt war jedoch nicht klar, ob das Wetter überhaupt mitspielt und wir überhaupt nahe genug an die Bucht herankommen würden. Ohne den guten Willen der Natur geht hier draußen jedenfalls nichts. Wenigstens konnten wir die Annehmlichkeiten an Bord, den wunderbaren Blick in die Weite der Eiswüste sowie eine tolle Weihnachts- und Silvesterfeier genießen...

4. Ankunft am Drescher-Inlet

Dann plötzlich, fast unerwartet, erreichten wir den lang ersehnten Ort unserer Unternehmung. Das Wetter war gnädig mit uns und plötzlich wurde es wieder hektisch. Wir hatten keine Zeit zu verlieren, denn die Launen der Natur konnte hier niemand vorhersehen. Die bis dahin perfekten Bedingungen für die waghalsigen Flugmanöver können sich schnell ändern. Wir wurden mit einer ausgewählten Gruppe zunächst zu einer Stelle auf dem Schelfeis geflogen, die sicher genug war, um das Lager zu errichten, aber auch in der Nähe einer Eisrampe lag, die zum etwa zwanzig Meter tiefer gelegenen Meereis führte. Dies war am äußeren Rand, in der Biegung des L-förmigen Inlets der Fall, der aus der Luft wie ein Flusslauf aussieht, aber in Wirklichkeit das aufgebrochene Schelfeis ist, das langsam und unaufhörlich an der Küste zerbricht. Seine Form, die von hohen, bis zu hundert Meter tief abfallenden Schelfeiswänden begrenzt wird, umschließt das Meereis, das sich im Sommer nur teilweise auflöst. Der größte Teil bleibt jedoch das ganze Jahr über geschlossen und bietet ein ideales Gebiet für unser Forschungsvorhaben. Doch so weit sind wir noch nicht.

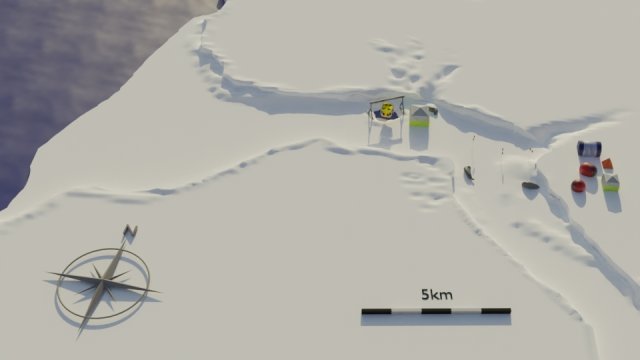

Das Drescher-Inlet

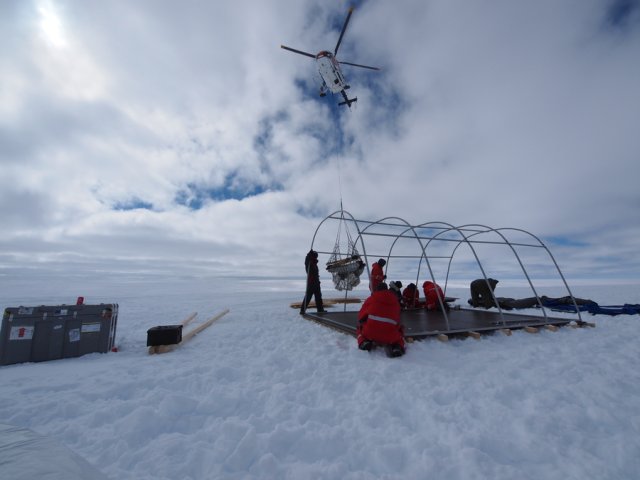

Zunächst mussten wir die Basis für unsere Unternehmung einrichten. Während wir mit dem Aufbau des Lagers begannen, mussten die Hubschrauber, die mit ihrer Außenlast einflogen, ständig eingewiesen werden. Wir hatten nicht viel Zeit zu verlieren, denn, wie bereits erwähnt, durfte sich das Wetter nicht ändern. In einem solchen Fall müssten die Flugmanöver abgebrochen werden, und ohne unsere komplette Ausrüstung wäre ein längerer Aufenthalt hier draußen unmöglich. Außerdem musste das Lager so eingerichtet werden, dass wir wenigstens für die Nacht eine geschützte Behausung hatten. Unter dem ohrenbetäubenden Lärm der Rotorblätter und heulenden Turbinen der beiden Hubschrauber, die unablässig ihre Kreise flogen, wurden Netze mit Gepäck, Ausrüstung, Lebensmitteln, Generatoren, Zelten, zwei GFK-Iglus, drei Motorschlitten, jede Menge Treibstoff, das gesamte ROV-System einschließlich eines Schwerlastkrans, Nansen-Schlitten und vieles mehr herangeschafft. Am Ende waren etwa dreißig Flüge nötig, um alles auf das Eis zu bringen. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Stunden wir damit verbracht haben, hin- und herzufliegen, alles zu koordinieren, was wir brauchten, und alles zu tun, was wir ohne die uns zur Verfügung gestellte Crew nicht hätten erledigen können, denn wenn sie erst einmal wieder ausgeflogen sind, müssen wir allein zurechtkommen.

Die Arbeiten im Lager verliefen nach Plan. Wir waren noch dabei, meine Unterkunft aufzubauen, ein etwa fünfzehn Quadratmeter großes, halbröhrenförmiges Zelt, in das ich mit meiner gesamten Ausrüstung einzog. Als alles fertig war, wurden unsere Begleiter nacheinander ausgeflogen. Wir beobachteten die Polarstern noch eine Zeit lang, bis auch sie am Horizont verschwand und wir schließlich auf uns allein gestellt waren. Nun wurde es still um uns herum...

Aufbau meiner Unterkunft, während die Helikopter unermüdlich weiteres Equipment anfliegen. Bild: Horst Bornemann

Ich denke, es ist an der Zeit, unser Team vorzustellen. Da war zunächst Horst, der Leiter unseres Unternehmens, ein Robbenliebhaber, der sich für das Verhalten der Weddellrobben interessiert, die hier in Massen vorkommen. Glücklicherweise ist Horst nicht nur ein begeisterter Wissenschaftler, sondern auch Tierarzt. So hatten wir zumindest eine Person mit grundlegenden Anatomiekenntnissen im Team, denn auf fremde Hilfe konnten wir im Notfall nicht zählen. Sein wissenschaftlicher Auftrag bestand darin, Verhaltensforschung über Weddellrobben, ihre Wandergebiete und Nahrungsquellen zu betreiben. Sein Plan war es, die Robben mit GPS-Sendern und Kameras auszustatten, um ihre Tauch-, Jagd- und Bewegungsmuster aufzuzeichnen. Aus den Daten lassen sich dann Verhaltensstrategien und Informationen über die Nahrungsketten des Ökosystems ableiten. Unsere zweite Seele im Team war Richard, ein alter Hase in unserem Geschäft. Soweit ich weiß, hatte er bereits Camps auf der antarktischen Halbinsel aufgebaut und geleitet. Er hatte die Obhut über das Camp und hielt unsere Basis am Laufen, kümmerte sich um die Technik und sorgte dafür, dass es uns an nichts fehlte. Dominik war Student und hat Horst bei seiner Arbeit unterstützt. Seine Hand war immer und überall dabei. Unermüdlich half er an allen Ecken und Enden und war immer zur Stelle, wenn man seine Unterstützung gebrauchen konnte. Ich muss zugeben, ich war schwer beeindruckt von seinem Engagement, ohne sich auch nur einmal zu beklagen. Das ist natürlich nur ein kurzer Überblick über unser Team und spiegelt nicht einmal ansatzweise den Einsatz wider, der jeden Tag geleistet werden musste. Bei nur vier Personen muss man sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig so viel wie möglich unterstützen. Am Ende waren die Aufgaben nicht mehr so streng verteilt und jeder sprang für den anderen ein. Und dann gab es da noch mich. Ich hatte das ROV im Gepäck und war weitgehend für die gesamte Messtechnik verantwortlich. Die Idee war, ein Loch in das Meereis zu sägen und den Roboter von dort aus unter das dicke Schelfeis zu steuern. Bei früheren Expeditionen hatte Horst kleine Lebewesen aufgenommen, die an der Unterseite des Eises lebten. Die Bilder waren von besenderten Robben aufgenommen worden und waren leider nicht von sehr guter Qualität. Es war nicht möglich, genau zu identifizieren, um welche Art es sich handelte, nur dass dort etwas lebte. Mit dem ROV wollten wir hochauflösende Videoaufnahmen machen und Proben nehmen. Da die Robben sich diesen Organismen bereits genähert hatten und ihre Tauchmuster eine beträchtliche Verweildauer in dieser Tiefe zeigten, könnte es sich um eine potenzielle Nahrungsquelle handeln. Wie sich jedoch später herausstellte, erwies sich dieses Unterfangen als schwieriger als erwartet.

Apropos Nahrungsquelle: Wir hatten einen riesigen Vorrat an Lebensmitteln für mindestens die doppelte Dauer unseres Aufenthalts eingeplant, der bei strenger Rationierung sicher für vier Monate gereicht hätte. Neben den üblichen Produkten, die länger als eine Woche haltbar waren, gab es Unmengen an Fertignahrung. Kleine Tüten mit allen möglichen Gerichten, die man einfach im Wasserbad aufwärmen konnte. Dazu kochten wir Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Es gab sogar eine Fritteuse, in der wir regelmäßig knusprige Snacks zubereiten konnten. Nach dem Aufheizen duftete es aus dem Gerät wie aus der Küche einer Imbissbude, was bei den wenigen Gerüchen, die in dieser Eiswüste ihren Ursprung haben, ziemlich auffällig gewesen sein muss. Jedenfalls versammelte sich jedes Mal ein Schar Skuas - die Tauben der Antarktis - vor unserem Lager, wenn wir wieder einmal Pommes, Zwiebringe oder Ähnliches ins heiße Öl tauchten. Die sonst so selten zu sehenden Vögel schienen selbst die kleinste Spur unserer Kochkünste in der Ferne zu bemerken und verfolgten sie bis zu ihrer Quelle. Es war ein Rätsel, wo sich die Skuas sonst die Zeit verbrachten, entweder flogen sie weite Strecken zu uns oder hatten ein geheimes Versteck gleich um die Ecke und beobachteten, immer bereit zuzuschlagen, wenn sich eine Gelegenheit bot.

Eine Schar Skuas, die von den Gerüchen unserer Kombüse zielsicher zum Camp geleitet wurden.

Man könnte meinen, dass dies die ideale Umgebung für Tiefkühlprodukte wäre und dass bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von etwa minus zehn Grad Celsius alles zu Eisblöcken gefrieren müsste. Dem ist jedoch nicht so, seltsamerweise ist sogar das Gegenteil der Fall, es ist praktisch unmöglich, etwas dauerhaft in gefrohrenem Zustand zu halten, weshalb wir auch keine Tiefkühlkost mitgenommen hatten. Der Grund für diese absurde Tatsache ist ganz einfach die gnadenlose Sonneneinstrahlung, die selbst bei bewölktem Himmel ausreicht, um alles, was nicht aus Eis und Schnee besteht, auf über null Grad Celsius zu erwärmen. Während das gleißende Licht von der weißen Oberfläche fast vollständig reflektiert wird, saugt alles andere die schier unendliche Energie unseres Zentralgestirns wie ein Schwamm auf und wandelt sie in Wärme um. Das Kuriose daran ist, dass selbst das Vergraben der Lebensmittel nicht hilft, da die Strahlung tief in das Eis eindringt und dort auch die dunkleren Objekte aufsucht. Abgesehen davon, dass dies mit erheblichem Aufwand verbunden ist und wenig chance auf Erfolg hat, schmilzt ohnehin alles langsam ins Eis ein. Je stärker die Sonneneinstrahlung, desto wärmer werden die Objekte und desto schneller versinken sie. Am Ende mussten wir wieder alles mit viel Mühe aus dem Eis brechen, was wir nicht regelmäßig bewegt hatten.

Unser Team kurz vor dem Aufbruch zur ersten Eiserkundung.

Nichts als weiße Ebenen, die sich in alle Richtungen bis zum Horizont erstreckten, und langsam wurde mir bewusst, dass wir hier wirklich am Ende der Welt waren. Die nächstgelegenen Stationen waren Halley im Süden von den Briten, Aboa und Wasa von den Finnen und Schweden im Osten und Neumayer im Norden, aber sie waren alle mehrere hundert Kilometer entfernt und wahrscheinlich nicht mit dem Motorschlitten zu erreichen. Hilfe würde mehrere Tage dauern, wenn das Wetter es überhaupt zuließ. Flugzeuge konnten hier nicht landen, da es keine präparierte Landebahn gab. Wenn ich es richtig verstanden hatte, gäbe es im Notfall einen Rettungsplan, der eine Evakuierung per Hubschrauber vorsah. Die Südafrikaner verfügen über Transporthubschrauber, deren Reichweite jedoch sehr begrenzt ist. Sie würden eine Kette von Stationen einrichten, Treibstoffvorräte anlegen und sich von Station zu Station vorarbeiten. Auch dies ist stark wetterabhängig und würde unter optimalen Bedingungen sicherlich einige Tage in Anspruch nehmen. Allein für diesen Zweck hatten wir sechshundert Liter Flugbenzin mitgenommen, um eine Evakuierung zumindest ein wenig beschleunigen zu können. Es erschien mir also besser, gar nicht erst in eine prekäre Situation zu geraten. Meine Ängste und Sorgen verblassten jedoch schnell angesichts der überwältigenden Kulisse, die sich uns bot. Als das Piepen in meinen Ohren, das durch den unaufhörlichen Lärm der Hubschrauber verursacht wurde, endlich verstummte, stellte ich fest, dass es nicht so ruhig war, wie es zunächst schien. Futuristische Klänge wie aus einem Science-Fiction-Film, heulende Frequenzen, die ein breites Spektrum von Tönen durchliefen, drangen an meine Ohren. Wie ich später feststellen sollte, handelte es sich um Weddellrobben und deren, meiner Interpretation nach, Wohlfühlgeräusche. Sie hatten sich zu Hunderten in der Drescher-Bucht versammelt, um sich zu entspannen und von der Sonne wärmen zu lassen. Sie haben nur im Wasser Feinde, was sie zu sehr entspannten Gefährten auf dem Eis macht. Im Sommer ist dies für sie der perfekte Ort, um sich zu entspannen und seinen Nachwuchs aufzuziehen. Weddelrobben gehören zu den besten Langstreckentauchen, zumindest unter ihren Artgenossen. Das ist der Grund, warum sie es so weit ins Inlet geschafft haben. Ihre Jäger können oder wagen es nicht, ihnen zu folgen, denn die Risse im Eis, in denen sie Luft holen, können sich mit den Gezeiten auch schnell wieder schließen. So sind sie auch im Wasser relativ sicher.

Weddellrobbe, die ein kleines Nickerchen in der warmen Sommersonne hält.

Aus einer anderen Richtung, in weiter Ferne, war ein Krächzen und Schnattern zu hören. Kaiserpinguine, tapfere, etwa einen Meter große Geschöpfe, die den rauen Umweltbedingungen in der Antarktis trotzen. Meist stehen sie in Gruppen an ausgesuchten Plätzen, präsentieren stolz ihren schwarz-weißen Frack, beobachten das Geschehen oder kümmern sich zu dieser Jahreszeit um ihren Nachwuchs, während ihre wilden Konversationen ohrenbetäubende Ausmaße annehmen. Im Gegensatz dazu wirken sie etwas drollig, wenn sie ihrer Wege ziehen. Entweder watscheln sie gemächlich, den ganzen Körper hin- und herschwingend, im Schneckentempo über das Eis, oder sie schalten in den zweiten Gang, legen sich auf den Bauch und treiben ihre Schlittenfahrt mit paddelnden Füßen an. Es ist beeindruckend, welche Geschwindigkeiten sie damit erreichen können. Auch sie haben auf dem Eis nichts zu befürchten, weshalb sie uns gegenüber keine Scheu zeigten.

Nachdem wir uns etwas ausgeruht hatten, um wieder zu Kräften zu kommen, machten wir uns daran, es uns gemütlich einzurichten, unsere Feldbetten aufzustellen und es uns für die erste Nacht auf dem Eis bequem zu machen. Es sollte für diesen Tag genug sein und wir verschoben den Rest der Arbeit auf den nächsten Morgen. Völlig erschöpft schlüpfte ich in meinen Schlafsack, der allein schon der Kälte trotzen sollte, aber ich musste noch lange Unterwäsche, dicke Wollsocken und eine Mütze anziehen, um einen warmen, bequemen Schlaf zu haben. So ließen sich dann auch die minus zehn Grad im Zelt aushalten. Ich war bereit für die nächtliche Zeitmaschine, stellte die Ankunftszeit auf den frühen Morgen des nächsten Tages, schloss die Augen und begann die Reise.

5. Am ersten Tag

Der Morgen war etwas gewöhnungsbedürftig. Als ich aus meinem Murmeltierschlaf erwachte, war ich in einen wohlig warmen Kokon gehüllt. Erst als meine Subsysteme allmählich aktiviert wurden, bemerkte ich die eisige Kälte in meinem Gesicht. Ein Vorbote, der mich auf eine frostige Angelegenheit vorbereitete. Ich beschloss, die Begegnung mit den kalten Umgebungsbedingungen noch ein wenig hinauszuzögern und machte es mir noch einmal gemütlich. Doch irgendwann duldete mein Schicksal keinen Aufschub mehr. Also raus aus dem Schlafsack - ein Temperaturschock, nach welchem man fast keinen Guten-Morgen-Kaffee mehr brauchte - und rein in die Hightech-Kleidung, die so kalt war, als hätte man sie über Nacht im Gefrierschrank gelagert.

Es gab noch viel zu tun, wir erkundeten die Umgebung und bereiteten alles für unsere Arbeit vor. Dazu gehörte die Bildung einer Seilschaft, wie wir sie in den Alpen gelernt hatten, um einen Weg für die Schneemobile und unsere Ausrüstung vom Schelfeis zum zwanzig Meter tiefer liegenden Meereis zu finden. Dieser war relativ schnell gefunden und wir markierten die Wege mit Bambusstangen, an deren Ende schwarze Fähnchen befestigt waren. Diese auf den ersten Blick unscheinbaren Utensilien gehörten jedoch zu den wichtigsten Gegenständen in unserem Gepäck. Ohne diese Markierungen wären wir wahrscheinlich ziemlich verloren gewesen, aber dazu später mehr. Das Lager nahm langsam Gestalt an. Ich hatte mein Zelt mit Werkstatt und Schlafmöglichkeit. Es gab ein kugelförmiges GFK-Iglu (eine rote Tomate) für Horst und Dominik. Ein Iglu in Baguettebrötchenform als Gemeinschaftsunterkunft, wo wir aßen und die Abende zusammen verbrachten. Richi hatte einen geschlossenen Kunststoffschlitten bezogen. Wie er mit so wenig Platz auskam, war mir ein Rätsel, aber letztendlich diente er ihm nur zum Schlafen. Wir errichteten ein Scott-Zelt als Rückzugsort für private Geschäfte. Es war sogar mit einer richtigen Toilette ausgestattet, was nötige Konferenzen angenehmer gestaltete. Horst hatte ein weiteres Zelt für seine Ausrüstung und Forschungsvorbereitungen aufgestellt. Für den notwendigen Energiebedarf wurde eine Generatorbank installiert, von der aus Kabel zu jeder Unterkunft führten. Wir befestigten sie an unseren Bambusfahnen in etwa zwei Metern Höhe und zogen so Leitungen in alle Richtungen des Lagers. Diese dienten gleichzeitig einem anderen Zweck, indem sie uns halfen, von einem Ort zum anderen zu gelangen, ohne die Orientierung zu verlieren. Bei schönem Wetter ist das kein Problem, aber wenn die Sicht getrübt wird, der Wind zunimmt und dieser die losen Schneeflocken von der Oberfläche mitreißt, entsteht eine Schnee-Drift, die leicht Ausmaße annehmen kann, welche die Sicht auf einige Meter reduziert. In diesem Fall ist es fatal, ohne Orientierungshilfe loszulaufen. Der innere Kompass versagt sofort, die eigenen Spuren sind innerhalb kürzester Zeit nicht mehr sichtbar und zurückfinden zum Ausgangspunkt wird damit zum tödlichen Glücksspiel. Wenn man, aus welchen Gründen auch immer, in eine solche Situation gerät, gibt es nur eine Möglichkeit. Man darf den Ort nicht verlassen und hoffen, dass die Sicht wieder besser wird, bevor man zu einem Eisblock gefroren ist. Nachdem alle Leitungen verlegt waren, sah es ein wenig aus wie in einem südamerikanischen Vorort, wo jeder ohne Rücksicht auf die Ordnung seine Stromversorgung kreuz und quer gezogen hat. Der Fuhrpark war vor dem Lager abgestellt, und in einiger Entfernung war ein Treibstofflager eingerichtet worden. Es gab Benzin für die Generatoren und Schneemobile, Gas für die Kocher und das bereits erwähnte Kerosin für eine Evakuierung. Zu guter Letzt mussten alle Gegenstände, die draußen gelagert wurden, mit unseren Fähnchen gekennzeichnet werden, da sie bei einer Schneedrift begraben und später nicht mehr auffindbar wären.

Das Hauptquartier am Drescher Inlet.

Nachdem ich meine Werkstatt eingerichtet und Horst seine Forschungsarbeit vorbereitet hatte, konnten wir endlich mit unserem Vorhaben beginnen und uns unserer Mission widmen. Wie jeden Morgen gab es warmen Kaffee, ein stärkendes Frühstück und unsere tägliche Planungsbesprechung, um die Aufgaben des Tages zu besprechen. Horst machte seinen morgendlichen Kontrollanruf bei der Neumayer-Station und holte die Wettervorhersage ein. Es waren keine Überraschungen zu befürchten, also waren wir bereit zum Aufbruch. Wir sattelten die Motorschlitten, was bedeutete, dass wir auftankten, die Nansen-Schlitten mit Überlebenskisten ausstatten und die gesamte Ausrüstung für den Tag verstauten. Wir würden die Drescher-Bucht erkunden, Routen über das Eis und die unzähligen Risse auskundschaften, an den Robbenplätzen anhalten und Testlöcher für das ROV bohren. Ich muss zugeben, dass es mir anfangs etwas mulmig war, mit der relativ schweren Ausrüstung auf dem Meereis herumzurutschen, aber nach dem ersten Bohrloch war klar, dass das Eis viel dicker war, als ich erwartet hatte. Wir gaben nach zwei Metern auf, da es unmöglich schien, mit den uns zur Verfügung stehenden Werkzeugen ein ausreichend großes Loch ins Eis zu bekommen. Ganz anders verhielt es sich mit den Rissen im Eis, die sich als ziemlich heimtückisch erwiesen. Die Dynamik der Gezeiten und die daraus resultierende Bewegung der Eisplatten führten zu einem pulsierenden Öffnen und Schließen der Adern, welche die Oberflächen kreuz und quer durchziehen. Eine Querung, die am Morgen noch fast unsichtbar und nicht einmal erwähnenswert war, konnte später zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Also markierten wir die vielversprechendsten Stellen mit zwei Fahnen und schufen so nach und nach ein sicheres Wegenetz durch unser neues Revier. Eine atemberaubende Landschaft, riesige Eisebenen, die sich in ihrer Beschaffenheit veränderten, endeten schließlich an der Schelfeiswand, die das Inlet begrenzt. Der Wind hatte Schnee getrieben, Verwehungen angehäuft und die oberen Ränder der Eiswände modelliert. Einige hoch aufragende Wände ähnelten einer Sahne-Baiser-Torte und ließen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Hohe Schneeverwehungen bildeten an manchen Stellen fast natürliche Übergänge zum Schelfeis.

Die Schelfeiskante aus der Perspektive des Drescher-Inlets. Wind und Schnee haben die skurrilsten Formen zu Tage gebracht, die mich teilweise an köstliche Sahne-Baiser Torten erinnerten.

Wir rutschten über spiegelglatte Flächen, immer in der Hoffnung, die Kontrolle über unsere Fahrzeuge nicht zu verlieren. Doch immer wieder kamen rauere oder schneebedeckte Flächen, auf denen mehr Grip zu erwarten war. Der aufregendste Teil war die Auf- und Abfahrt von unserem höher gelegenen Lager auf das Meereis. Immerhin gab es eine Rampe, die uns dieses Manöver ermöglichte, aber es war trotzdem sehr steil und rutschig, aber irgendwie schafften wir es immer, die mehrere hundert Kilo schwere Ausrüstung dort hinauf oder hinunter zu bekommen. Nun, wir waren auf unserer ersten Erkundungstour und plötzlich passierte es. Ich war an diesem Tag der Glückliche, denn ich hatte mir offenbar das falsche Schneemobil ausgesucht. Wie aus heiterem Himmel begann die Maschine plötzlich zu stottern und fiel schließlich aus. Leider blieb es nicht dabei, denn im nächsten Moment fing das Ding auch noch an zu brennen. Auf gefrorenem Wasser ist das nicht ganz so dramatisch, denn wenn man in der Antarktis etwas nicht kann, dann ist es ein Feuer auf dem Eis dauerhaft in Gang zu bekommen. So hatten wir den Brand schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise wurden keine schädlichen Stoffe in die Umwelt freigesetzt, aber der Schlitten war ruiniert. Schließlich konnten wir ihn noch ins Lager zurückschleppen, wo sein Schicksal als Organspender vorerst besiegelt war. Später fanden wir heraus, dass sich die Schraube, die das Kühlgebläse festhielt, gelöst hatte und der Motor einfach zu heiß geworden war, was letztendlich die Isolierung unter der Motorhaube entzündete.

6. Neuer Tag, neues Glück

Es dauerte einige Versuche, bis wir tatsächlich eine geeignete Stelle fanden, an der das Eis nur etwa eineinhalb Meter dick war, was gerade noch im Bereich des Machbaren lag. Wir hatten etwa die Hälfte der rund zehn Kilometer bis zur Küste hinter uns gebracht. Die Position war perfekt, sie war nur etwa dreißig Meter von der vor uns aufragenden Schelfeiskante entfernt. Es gab einen großen Spalt, an dem sich einige Robben aufhielten, und wir waren ziemlich gut vor den Launen der Natur geschützt. Hier würden wir unseren Außenposten errichten und eine ROV-Basis aufbauen. Es lief gut und wir waren sogar dem Zeitplan voraus, also beschlossen wir, nach Hause zu fahren und den Abend mit einer herzhaften Mahlzeit ausklingen zu lassen. Am nächsten Tag würden wir mit der Arbeit am Eisloch beginnen.

Die Schelfeiswand bei der ROV-Einsatzzentrale an der Nordflanke des Drescher-Inlets.

Die folgenden Tage waren hart und anstrengend. Wir hatten einen Akkuschrauber für den fünf Zentimeter dicken Eisbohrer, zwei Eissägen und ein paar Eispickel zur Verfügung. Hätte mir jemand vorher gesagt, worauf ich mich einlasse, hätte ich es mir wahrscheinlich zweimal überlegt. Das Projekt Eisloch entpuppte sich viel zeitaufwändiger, als erwartet. Abwechselnd bohrten und sägten wir uns langsam vorwärts und verbrachten Tage und Tage damit, uns durch das hartnäckige Eis zu nagen, zu bohren und zu sägen, aber wir kamen voran.

Arbeiten am Eisloch. Nachdem wir mit dem Bohrer und der Säge endlich ein Stück Eis gelöst hatten, konnten wir es mit den Eispickeln aus dem Wasser ziehen. Bild: Domink Nachtsheim

Nach ein paar Tagen durchbrachen wir schließlich die Eisdecke und mussten mit Schrecken feststellen, dass sich darunter eine Schicht aus Plättcheneis gebildet hatte. Plättcheneis ist ein Phänomen, das sich in der Wassersäule bildet und dann an die Oberfläche schwimmt. In den antarktischen Gewässern befinden sich die kältesten Wassermassen unseres Planeten; der hohe Salzgehalt des Meerwassers lässt Temperaturen von bis zu minus zwei Grad zu, ohne dass es gefriert. Trifft nun Schmelzwasser vom Schelfeis oder Wasserschichten mit geringerem Salzgehalt auf diese extrem kalten Wassermassen, gefrieren sie sofort und bilden mehrere Zentimeter große, chipförmige Eisplättchen. Aufgrund der geringeren Dichte driften diese dann nach oben. Treffen sie am Ende auf eine Eisdecke, bilden sie eine crunch-Eis-ähnliche Schicht, die mehrere Meter dick sein kann. Es war nicht besonders schwierig, das recht poröse Konglomerat des Plättcheneises mit Stöcken und Gewichten zu lösen, die wir an einem Seil in die Tiefe fallen ließen. Sie schwammen dann an die Oberfläche und konnten mit einer Schaufel abgeschöpft werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine sechs Meter dicke Schicht handelte, und es dauerte weitere Tage, bis wir diese mühsam entfernt hatten. Dann war es endlich so weit. Plötzlich durchbrachen unsere Werkzeuge die letzte Schicht und öffneten den Schacht ins Meer. Zu unserer größten Überraschung geschah etwas, womit wir nie gerechnet hätten. Plötzlich tauchten die Nasen von jungen Robben in unserem Eiswasserbecken auf. Sie hatten die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und das große Potenzial unserer langen und harten Arbeit erkannt. Sofort hatten die Robben unser Eisloch für ihren Badespaß auserkoren. Obwohl wir uns täglich mit ihnen über die Nutzungsrechte streiten mussten, war es letztlich eine gelungene Symbiose, sie hielten das Loch eisfrei und durften ihren Spaß haben, während wir unserer Arbeit nachgehen konnten. Das war letztendlich eine Win-Win-Situation.

Junge Weddellrobben beim Badespaß im Eisloch.

Wenn sich gute Gelegenheiten boten, folgten wir Horsts Auftrag und besenderten die eine oder andere Robbe, wobei sich wieder alle gegenseitig halfen. Es wurden nur erwachsene Tiere ausgewählt, da die jüngeren noch zu klein für die Bürde des Tragens eines Senders waren. Zu erwähnen ist, dass die Sender auf das Fell geklebt werden und beim nächsten Fellwechsel abfallen, also keine dauerhafte Einschränkung.

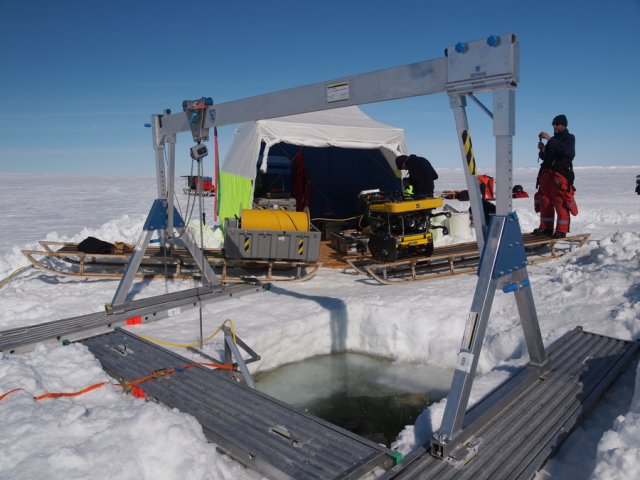

Die ROV-Einsatzzentrale wurde eingerichtet und wir konnten den ersten Testtauchgang in Angriff nehmen.

ROV-Station im Drescher Inlet. Bild: Dominik Nachtsheim

Leider dauerte es nicht lange, bis wir den nächsten Rückschlag erlitten. Es stellte sich heraus, dass unsere Ausrüstung stark unter den niedrigen Temperaturen litt. Die minus zwei Grad Wassertemperatur waren zwar noch nicht ausschlaggebend für die Funktionsfähigkeit, aber die Lufttemperatur von bis zu minus fünfzehn Grad machte den Gummidichtungen zu schaffen. Während bei Einsätzen vom Schiff aus die Geräte erst kurz vor dem Einsatz den Außentemperaturen ausgesetzt werden, ist die Situation hier etwas anders. Das Wasser ist viel wärmer als die Außenbedingungen, und die Technik ist nicht für diesen Temperaturbereich ausgelegt. Dichtungen versagten, was zu Wassereintritt und schließlich zu einem Kurzschluss in der Elektronik führte. Ich hatte genügend Ersatzteile mitgenommen und konnte die Schäden beheben, aber jedes Mal waren es stundenlange Reparaturarbeiten, bei denen mir nicht nur die Finger, sondern auch die Nerven einfroren. Die Tage vergingen und wir unternahmen einen Versuch nach dem anderen. Zum Unmut meiner Kollegen bestand ich darauf, die Ausrüstung jeden Abend zu verpacken und mit zur Basis zu nehmen. Zugegeben, das war eine Menge zusätzlicher Arbeit und kostete viel Energie. Ich verstand auch das Argument, dass sich hier wahrscheinlich niemand in der Nacht daran zu schaffen machen würde. Meine Sorge galt eher dem Risiko, dass sich die Eisverhältnisse ändern könnten. Es hätten sich Risse auftun können, sodass wir unser Außencamp nicht mehr erreichen könnten. Im schlimmsten Fall könnten die Gezeiten die Eisschollen mit der gesamten Ausrüstung auf Nimmerwiedersehen davon tragen. Ein relativ geringes Risiko, aber dennoch sollte sich meine Beharrlichkeit auszahlen. Die Katastrophe kam dann unerwartet aus einer ganz anderen Richtung.

7. Der Sturm

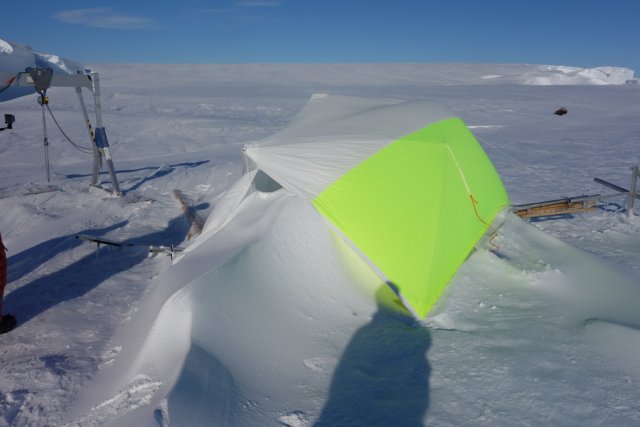

Für uns waren unangenehme Windverhältnisse vorhergesagt worden, wir sollten also auf gewitterartige Bedingungen vorbereitet sein. Deshalb kontrollierten wir noch einmal, ob alles mit den Markierungsfahnen abgesteckt war und alle losen Gegenstände verstaut wurden. Der Wind nahm zwar an Stärke zu, aber das war noch kein Grund zur Sorge. Ich hatte mich gerade zur Nachtruhe begeben, mich in meinem Schlafsack zusammengerollt und lauschte den donnernden Geräuschen des Windes und des Schneetreibens, die an meinem Zelt rüttelten. Kurze Zeit später versank ich in den Tiefen des Raum-Zeit-Kontinuums in einen wohligen Schlaf. Irgendetwas stimmte jedoch nicht - mein Gesicht wurde eisig und ich bemerkte leichtes Schneetreiben über mir. Halt - Schnee im Zelt verhieß nichts Gutes, dann wurde auch noch das Rauschen des Sturms lauter und ich merkte, dass das Zelt über mir langsam in seine Bestandteile zerfiel. Wie von der Tarantel gestochen, schlüpfte ich aus meinem sicheren Kokon und sah, wie die hintere Hälfte des Zeltdaches vom Wind abgeschält wurde. Nun kam Hektik ins Spiel. Zuerst musste ich in den Thermoanzug steigen und meinen eigenen Wärmehaushalt sicherstellen. Mein zweiter Gedanke war, das Zelt zu verlassen und Hilfe zu holen, aber dann bemerkte ich, dass dicke Schneewehen den Ausgang versperrten und die Tür sich keinen Zentimeter öffnen ließ. Was für eine dumme Konstruktion. Ich bin mir des Vorteils einer nach außen zu öffnenden Eingangstür bewusst, aber ein Stau durch panisch flüchtende Menschen ist in einem Zelt wohl kaum zu erwarten. Zurück zum Problem, denn der Wind arbeitete nicht nur an der Plane, sondern auch an den Zeltstangen und das war der zweite Schwachpunkt dieser Konstruktion. Die Stangen wurden nur ineinander gesteckt und durch die Spannung der Plane zusammengehalten. Die Folgen einer fehlenden Plane brauche ich wohl nicht näher zu erläutern. Die Teile fielen nacheinander herunter und mir drohte der Totalverlust meiner Unterkunft. In der Zwischenzeit lag bereits eine mehrere Zentimeter dicke Schneeschicht auf allem, was mir heilig war. Ich hatte keine Zeit zu verlieren und musste mir so schnell wie möglich etwas einfallen lassen. In Windeseile kramte ich diverse Spanngurte und Seile aus dem Chaos hervor und begann mit dem schweißtreibenden Wiederaufbau des verbliebenen Zeltdaches. Leider war es mir nicht möglich, nach draußen in die Freiheit zu gelangen, zumindest nicht ohne das Zelt zu zerstören. So konnte ich ein mögliches Hilfegesuch meiner Kollegen buchstäblich in den Wind schlagen. In der Zwischenzeit hatte der Sturm an Fahrt aufgenommen und meine Arbeit ging immer zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Ich sammelte Teile, spannte Stangen, baute Flaschenzüge, um die Plane gegen den Wind über das Gestell zu ziehen. Meine Kräfte ließen langsam nach und ich begann zu befürchten, dass ich diese Rettungsaktion verlieren könnte. Doch irgendwie gelang es mir, wieder die Oberhand zu gewinnen, und der Wiederaufbau meiner Behausung schritt langsam voran. Schließlich bekam ich das Zelt weitgehend dicht, aber der unbarmherzige Sturm rüttelte und schüttelte meine improvisierte Konstruktion, sodass ich ein Versagen meiner Abspannungen befürchten musste. An Schlafen war ohnehin nicht mehr zu denken, und so brachte ich etwas Ordnung in das Chaos. Ich leerte einige Aluminiumkisten aus, die als Stauraum für den im Zelt aufgetürmten Schnee dienten. Nach einer Weile setzte jedoch eine unerbittliche Erschöpfung ein, ich sank auf einen Stuhl und schaute nur noch zu, hoffte, dass meine behelfsmäßige Konstruktion halten würde und wartete darauf, dass etwas passierte. Ich weiß nicht mehr, ob ich zwischendurch eingeschlafen war, aber mein Vitalzustand deutete auf keine große Erholung hin.

Irgendwann klopfte es an der Tür. Richi, der nicht wusste, was ich in der Nacht durchgemacht hatte, fragte in einem leicht amüsierten Ton, ob er mich aus dieser misslichen Lage herausschaufeln solle. Die Frage schien mir ein wenig überflüssig, aber ich stimmte zu. Befreit von meinem frostigen Gefängnis, trat ich aus dem Zelt. Der Sturm hatte nachgelassen und ein warmer Sonnenschein hellte meine Stimmung auf. Ich verschaffte mir einen Überblick über die Situation, die mir unmissverständlich klar machte, dass uns ein harter Tag des Schneeschaufelns bevorstand. Ich traf den Rest der Gruppe beim Frühstück, der bereits ahnungslos an seinem Kaffee nippte. Von nun an sollte niemand mehr ohne eingeschaltetes Funkgerät ins Bett gehen, denn das war einer der großen Fehler, die mich in diese missliche Lage gebracht hatten. Nun begannen Tage des Wiederaufbaus des Lagers. Schneemobile, Lebensmittel und diverse andere Dinge mussten aus ihren weißen Grabhügeln befreit werden. Wir bauten mein Zelt wieder auf und spannten alles sorgfältig ab. Der feine, fast staubartige Pulverschnee kroch in jede Lücke, die er finden konnte. Das bedeutete aber auch, dass er in allem zu finden war, was ich unter den Schneemassen in meinem Zelt hervorholte. Schließlich musste ich alles auseinandernehmen, alle Computer, die gesamte Deckseinheit der ROV-Systeme und alle meine persönlichen Gegenstände. Wenigstens musste ich nicht mit schmelzendem Schnee rechnen, denn die Temperaturen steigen hier nie über null Grad Celsius. Am Ende brauchte ich drei Tage, um jedes einzelne Gerät zu zerlegen, es mit einem Föhn zu trocknen und in der Hoffnung, dass alles noch funktionierte, wieder zusammenzubauen. Nach getaner Arbeit konnten wir den nächsten Besuch des Tauchlochs in Angriff nehmen. Doch dort bot sich uns ein viel dramatischeres Bild. Das Loch war geschlossen, die Einsatzzentrale halb zur Seite gebogen und bis zum Dach mit Schnee gefüllt. Jetzt zahlte sich meine weise Voraussicht aus, denn glücklicherweise war kein einziges Stück Elektronik unter dem feuchten, gefrorenen Schnee begraben. Die Bildschirme, Rekorder und Steuergeräte hätten das wahrscheinlich nicht überlebt. Ein weiterer Tag wurde für Reparaturen verschwendet, aber schließlich bekamen wir alles wieder unter Kontrolle und konnten unsere Forschungsmission fortsetzen.

Die vom Schneesturm zerstörte ROV-Station.

8. Tauchgang ins Unbekannte

Mit viel mehr Reparatur- als Tauchzeit, um das suboptimal funktionierende ROV betriebsbereit zu halten, konnten wir einige erfolgreiche Tauchgänge zum und unter dem Schelfeis durchführen. Wir fanden die Lebewesen unter dem Eis, oder die hängenden Gärten, wie wir sie nannten, und konnten sogar ein paar Proben nehmen. Schon das Abtauchen ins Wasser gestaltete sich jedes Mal äußerst spannend. Sobald das ROV vom Haken gelassen wurde und die letzten Systemchecks durchgeführt wurden, wussten wir, ob es in die Tiefe oder zurück in die Werkstatt ging. Entlang des sieben Meter tiefen Schachtes, durch den das ROV gerade noch hindurchpasste, kamen die meterdicken Schichten des Plättcheneises vor die Kameras. Doch dann öffnete sich der Blick und zeigte die Unterseite des Eises. Sogar der nahe gelegene Riss, den die Robben für den Ein- und Austritt nutzten, war deutlich zu erkennen. Das USBL, mit dem wir unsere Position unter Wasser bestimmen konnten, ragte gerade noch aus dem Loch heraus, und wir hatten bereits alle uns zur Verfügung stehenden Stangen zusammengeschraubt, um diese Tiefe zu erreichen. Ich nahm Kurs auf die Eiswand vor uns und tauchte in die Dunkelheit des Meeres ein. Es war ein aufregender Tauchgang, denn, im Gegensatz zu meinen früheren Einsätzen, gab es kein Entkommen an die Oberfläche. Das ROV ist immer leicht positiv getrimmt, sodass es im Falle eines Versagens aus eigener Kraft wieder an die Oberfläche kommt, aber hier würde ein Zwischenfall den Verlust des Fahrzeugs bedeuten. Mit äußerster Vorsicht manövrierte ich das ROV in Richtung Schelfeiswand, die in die Tiefe ragte. Sobald das Eis in die Reichweite der Scheinwerfer kam, wechselte das tiefschwarze Bild zu einem immer helleren Grau, bis schließlich klare Strukturen der Eisoberfläche zu sehen waren. Wir sahen eine von den Strömungen geformte Oberfläche, die aus einem Mosaik von etwa zwanzig Zentimeter großen Vertiefungen bestand. Aus der Ferne sahen diese Strukturen wie die Oberfläche eines Golfballs aus. Diese typischen Schmelzlöcher entstehen durch Turbulenzen in der Wasserströmung. Sobald das Eis geschmolzen ist und sich eine kleine Vertiefung gebildet hat, beginnt ein selbstorganisierender Prozess. Ausgehend von den Vertiefungen bilden sich weitere Wirbel, die diese vergrößern, bis sich eine Art Wabenstruktur gebildet hat. Dies ist im Grunde ein ähnlicher Mechanismus wie der, der zu den länglichen Rippen im Sand an der Küste führt. Schon hier trafen wir auf die Organismen, die wir suchten, Tausende von ihnen hingen an der Oberfläche. Sie bevorzugten eindeutig die vorspringenden Spitzen und Grate, die sie wahrscheinlich näher an ihre Nahrungsquelle in der Strömung brachten. Es waren Asseln, Krebstiere, die unablässig winzige Partikel aus dem Wasser filtern. Nach ein paar Nahaufnahmen begann ich den weiteren Abstieg, schließlich wollten wir unter das Eis gelangen und die Unterseite erkunden. In etwa hundert Metern Tiefe stießen wir auf eine klare, rechtwinklige Kante, die ohne Übergang von der Vertikalen in die Horizontale führte. Ich drehte das ROV auf den Rücken, da die Kameras und Sensoren tendenziell noch nach unten gerichtet waren. Dadurch erschien die Unterseite des Eises im Kamerabild, als ob wir über dem Boden schweben würden. Auf der Oberfläche des Eises entdeckten wir unzählige weitere dieser Asseln, die gesamte Kolonie musste aus Millionen von Individuen bestehen. Die meisten von ihnen saßen aufrecht auf den erhöhten Teilen des Eises, ihre Oberkörper waren in einem Winkel von neunzig Grad nach unten geneigt. Bei näherem Hinsehen entdeckten wir kleine schwarze Punkte, die in Gruppen auftraten. Dabei handelte es sich um die Nachkommen der Krebse, die fünf bis zehn Zentimeter groß werden können. Nicht überraschend gab es von ihnen weitaus mehr als von den erwachsenen Exemplaren. Es schien eher unwahrscheinlich, dass wir zufällig an genau der richtigen Stelle gesucht hatten, die Population dürfte sich wahrscheinlich über ein viel größeres Gebiet erstreckt haben. Bevor ich wieder aufstieg, flog ich ein etwa hundert Meter langes Transekt über das Eis, um später die Populationsdichte bestimmen zu können.

Auch Horst kam auf seine Kosten. Wir hatten verschiedene Robben mit Sendern zur Ortung ausgestattet und konnten auch einige Kameras an den Robben anbringen. Dieses hatte jedoch den Nachteil, dass eine Datenübertragung via Satellit aufgrund des hohen Datenstroms nicht möglich war. Wir waren also gezwungen, die Robben wieder aufzuspüren und die Kameras zurückzuholen. So streiften wir oft durch das Gebiet, um die Träger unserer wertvollen Bilder zu identifizieren, immer in der Hoffnung, dass sie sich nicht aus der Bucht hinaus begeben hatten. Es gelang uns tatsächlich, einige Kameras zurückzubekommen, die Daten herunterzuladen und sie für die nächste Mission vorzubereiten. Die Bilder waren aufgrund der Auflösung und der Beleuchtung nicht mit denen des ROV vergleichbar. Dennoch konnten wir unsere Asseln auf einigen der Bilder identifizieren.

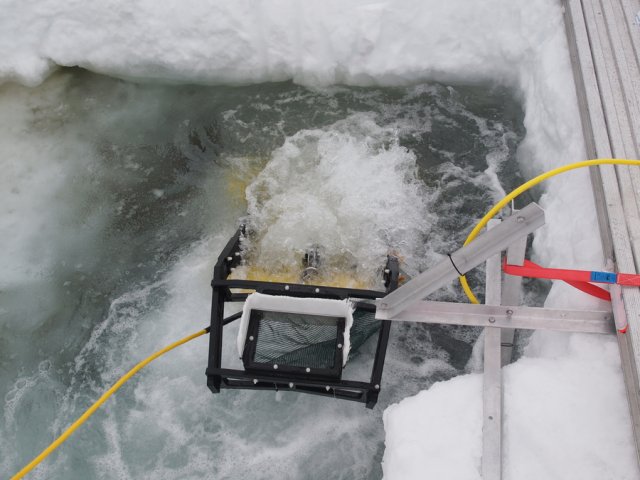

Bei einem anderen Tauchgang benutzte ich ein von mir speziell für diesen Zweck entwickeltes Gerät, um Proben zu nehmen. Horst nannte es den Benthosbesen (Benthos ist die Bezeichnung für alles, was auf dem Meeresboden oder, wie hier, auf Oberflächen im Wasser lebt). Er bestand aus einem kleinen Korb mit einem feinmaschigen Netz, an dessen Ende eine schmale Bürste befestigt war. Das Ganze wurde auf einen Rahmen gespannt und an der Oberseite des ROV befestigt. Ich richtete auch eine Kamera ein, die den Blick auf den Besen zeigte, um das Einsammeln der Tiere besser koordinieren zu können.

Abtauchen unters ewige Eis, um mit dem Benthos-Besen Proben der am Eis lebenden Krebstiere zu nehmen. Bild: Horst Bornemann

Der benthische Besen funktionierte erstaunlich gut und wir fingen etwa ein Dutzend Individuen. Das war nicht sehr viel, aber es sollte für eine DNA-Identifizierung ausreichen. Leider forderten die rauen Bedingungen der Natur ihren Tribut von der Ausrüstung, und dies war der letzte erfolgreiche Tauchgang in die Welt der Eisasseln. Wir unternahmen einen weiteren Tauchgang zum Meeresboden, aber der Generator fiel aus, sodass das System ohne Strom plötzlich nicht mehr funktionierte. Die große Gefahr bestand darin, dass das ROV aufgrund seiner leicht positiven Trimmung unter dem Eis aufschwimmen, sich irgendwo verfangen und somit verloren gehen würde. Um dies zu verhindern, zogen wir schnell an dem bereits mehrere hundert Meter ausgelassenen Kabel, um das System zügig zurück zum Eisloch zu bringen. Nach einer halben Stunde harter Arbeit tauchte das ROV endlich im Loch auf, und mir fiel ein großer Stein vom Herzen. Es war ohnehin einer der letzten Tage unserer Reise, also beschlossen wir, keinen weiteren Tauchgang mehr zu unternehmen. Außerdem hatten wir noch eine Menge Arbeit mit dem Abbau zu tun. Wir hatten wonach wir suchten, und ich wollte die Ausrüstung nicht auf den letzten Metern noch riskieren. Manchmal muss man die Zeichen erkennen und wissen, wann es genug ist.

9. Der Heimweg

Wir begannen unsere Sachen zu packen, alles wieder abzubauen und uns auf die Abreise vorzubereiten. Es war ein riesiger Haufen, der wieder auseinandergenommen, in Kisten verpackt und für den Transport vorbereitet werden musste. Wieder einmal spürt man die Macht der Entropie. Auspacken und Chaos stiften ist ganz einfach, aber alles wieder so zu ordnen, dass es in die Kisten passt, ist sehr zeitaufwändig. Am vorletzten Tag bekamen wir Besuch von einem kleinen Adéliepinguin, der den halben Tag damit verbrachte, das Lager zu inspizieren. Wir vermuten, dass ihm die schwarzen Fahnen aus der Ferne einen Streich gespielt haben, weshalb er das Lager für eine Pinguinkolonie hielt. Überrascht von dem, was ihn hier erwartete, streifte er neugierig von Zelt zu Iglu, untersuchte jeden Gegenstand und beobachtete uns bei der Arbeit. Doch von Schüchternheit war ihm nichts anzumerken.

Ein Adélie Pinguin, der uns am vorletzten Tag einen Besuch im Camp abstattete.

Am nächsten Morgen kam die Polarstern in Sicht und wenig später die Hubschrauber. Nun begann das ganze Spiel wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Die Polarstern, die am Rande des Eises festgemacht hat, ist im Begriff, unsere Ladung wieder aufzunehmen.

Wir nahmen alles, was wir bei uns hatten, wieder mit. Nach den Umweltrichtlinien ist es nicht erlaubt, auch nur die kleinste Sache zurückzulassen. Und mit allem meine ich wirklich alles. Wir hatten sogar unsere persönlichen Hinterlassenschaften gesammelt, in Eimer gepackt und zur Abreise bereit gemacht. Alle, die einen Hund besitzen, wissen, dass dies nicht zu den angenehmsten Aufgaben gehört. Zurück an Bord der Polarstern, als sich der Stress gelegt hatte, wurde mir zum ersten Mal bewusst, welche Auswirkungen die Zeit auf dem Eis hatte. Mir wurde klar, warum viele Entdecker und Abenteurer so aussehen, wie sie eben aussehen. Wenn wir den rohen Kräften der Natur freien Lauf lassen, wenn wir sie nicht unter Kontrolle halten, übernimmt das natürliche Chaos die Oberhand und formt ihre Antlitze nach seinen eigenen Regeln.

Wenn wir der Natur freien Lauf lassen. Bild: Dominik Nachtsheim

Das Wetter schlug um, und wir konnten nicht alles an einem Tag zum Schiff zurückbringen, weshalb unser Aufenthalt vor der Bucht um eine weitere Nacht verlängert wurde. Am nächsten Morgen schafften wir es endlich, den Rest einzusammeln und zu verstauen. So machten wir uns ohne weitere Verzögerung auf den Heimweg, der uns noch einige Wochen beschäftigen sollte. Da die Polarstern ein Rendezvous mit dem Hafen von Punta Arenas in der Magellanstraße hatte und deshalb bald nach Westen in Richtung Südamerika abdrehen würde, konnte sie uns nur ein kurzes Stück des Weges mitnehmen. Schon am nächsten Tag mussten wir wieder unsere Sachen packen. Diesmal brachten uns die beiden Hubschrauber in einem etwa einstündigen Flug zur finnischen Forschungsstation Aboa, die direkt neben der schwedischen Station Wasa auf einem felsigen Hügel etwa hundert Kilometer landeinwärts liegt. Nicht nur wir, sondern auch die Finnen hatten sich auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Wie es sich für Skandinavier gehört, war die Sauna bereits aufgeheizt, bevor wir überhaupt gelandet waren. Wir wurden mit einem herzlichen Empfang und einer wohltuenden heißen Suppe zum Mittagessen begrüßt. Weit von der Küste entfernt, kommt hier nur selten jemand vorbei, und die Abwechslung durch unsere Anwesenheit war für viele ein Grund zur Freude. Leider schafften wir es gerade noch bis zur Station für eine Besichtigung. Die Wettervorhersage verschlechterte sich, und die Zeit näherte sich allmählich dem Ende der Saison, was bedeutete, dass alles, was getan werden konnte, nicht aufgeschoben werden durfte. Spontan beschloss unsere Administration, eines unserer Polarflugzeuge, die Polar 5, von Neumayer nach Aboa zu schicken, um uns abzuholen, bevor die Wetterbedingungen einen Flug nicht mehr zuließen. So wurden wir ein paar Stunden nach unserer Ankunft wieder abgeholt. Also nur ein kurzes Auf Wiedersehen, bevor wir in einem dieser Monstertruck-ähnlichen Pickups mit Superballonreifen den Berg hinunter zur Landebahn gefahren wurden. Der Rückflug nach Neumayer war wieder extrem laut in der DC3, sodass wir uns, wie schon auf dem Hinflug, Schaumstoffstöpsel in die Ohren stecken mussten. Obwohl wir gerne noch ein paar Tage auf Aboa geblieben wären, konnte ich das Bedürfnis der Verantwortlichen, uns schnell wieder loszuwerden, gut verstehen. Wir hatten noch ein paar Tage Zeit, aber wir waren auf einen der letzten Iljuschin-Flüge zurück nach Kapstadt gebucht, und wenn wir den verpassen würden, käme alles durcheinander. Immerhin mussten wir noch nach Novolazarevskaya kommen. Es dauerte etwa eine weitere Woche, in der wir uns die Zeit auf der Neumayer-Station vertreiben mussten. Horst bereitete schon einmal eine Präsentation unserer Erlebnisse vor und hielt einen spannenden Vortrag dazu, Dominik kümmerte sich um seine Arbeit und Richi und ich unterstützen die Stationswartungen so gut wir konnten. Doch dann kam auch hier der Tag des Abschieds, woraufhin wir in eine bis an die Kapazitätsgrenze vollgeladene, zweimotorige Twin Otter gequetscht wurden, die uns zurück nach Novolazarevskaya bringen sollte. Aber das Flugzeug war so schwer, dass wir es mit einer Tankfüllung nicht bis zur russischen Station schafften. Es gab einen kurzen Abstecher zur norwegischen Station Troll, wo wir auftanken mussten. Die Norweger hatten für ihre Station ein grandioses Panorama am Fuße eines Gebirgszuges gewählt, dessen dunkle Berggipfel sich von einer weißen Landschaft abheben. Der Flug entlang der zerklüfteten Felswände bot eine beeindruckende Aussicht, die den Flug - zumindest gefühlt - stark verkürzte.

Blick auf die Gebirgskette von Neuschwabenland auf dem Weg von Troll nach Novolazarevskaya.

Schließlich mussten wir eine weitere Nacht in einem Container auf Novolazarevskaya verbringen, bevor wir in die Zivilisation und die bunte Welt von Kapstadt zurückgeflogen wurden. Wieder hatten wir noch einen Tag Zeit, was uns die Möglichkeit gab, einen kurzen Abstecher zum Kap der Guten Hoffnung zu machen. Es bot einen seltsamen Anblick, die Pinguine hier am Strand bei etwa dreißig Grad im Schatten watscheln zu sehen.

Pinguine an der Küste Südafrikas.

Das berühmte und wahrscheinlich eines der meistfotografierten Schilder der Welt am Kap der Guten Hoffnung.

Kurze Zeit später waren wir auf einem weiteren abenteuerlichen Flug in die Heimat. Irgendetwas stimmte mit dem Backbordmotor nicht, es hörte sich an, als würde jemand einen Bleistift in einen alten Blechventilator stecken. Ich stellte mir bildlich vor, wie sich die Triebwerksschaufeln aus den Scharnieren lösten und den Rumpf des Flugzeugs durchlöcherten. Meine Sorge schien nicht ganz unbegründet zu sein, denn das Flugpersonal antwortete nur mit etwas abstrusen Witzen auf meine Frage, ob es sich dabei nicht um einen kleinen Defekt handeln könnte. Meiner Erfahrung nach tun die Leute das nur, wenn es tatsächlich einen Grund zur Sorge gibt. Einige meiner Kollegen waren zudem in eine Eisstarre verfallen, was die Situation auch nicht besser machte. Als wir zwei zusätzliche Runden um unser Ziel fliegen mussten und die Flughafenfeuerwehr sich bereitmachte, wurde mir auch etwas mulmig im Magen. Aber sie rüsteten sich wahrscheinlich wegen der schneebedeckten Start- und Landebahn, die auch ein wenig vereist aussah. Jedenfalls landeten wir mit einem lauten Gebrüll der Turbinen, die auf volle Schubumkehr geschaltet waren. Während die Bremsen merklich zupackten, kam das Ende der Landebahn gefährlich nahe. Durch die Fenster blinkten die Blaulichter der Rettungsmannschaften auf dem Flugfeld. Es waren nur noch wenige Meter bis zur Böschung am Ende der Landebahn, bevor das Flugzeug nach rechts abdrehte und auf den Flughafen zusteuerte. Eine spürbare Erleichterung machte sich in der Kabine breit, und auch das Flugpersonal schien sichtlich aufzuatmen. Endlich wieder zu Hause - überglücklich, es unversehrt zurück geschafft zu haben, bedauerte ich nur die verpasste Gelegenheit, den Annakogel bei Nacht besteigen zu haben.

Epilog